This article is only available in German

You could get this page translated to English by Google Translate

An Erfahrung partizipieren

(by Karsten Jenner, July 2025, published by courtesy of the author)

Diesen Artikel als PDF herunterladen (A4, zweiseitig)

Die Shotokan Gruppe beschäftigt sich intensiv mit der Persönlichkeit und Lehre von Franz Bork.

Gichin Funakoshi (∗10.11.1868 - †26.04.1957) gilt als Begründer des modernen Karate. Sein direkter Schüler und Nachfolger Masatoshi Nakayama (∗13.04.1913 - †15.04.1987) trug entscheidend zur weltweiten Verbreitung des Karate bei, insbesondere durch den Aufbau eines internationalen Netzwerks von Instruktoren.

Franz Bork (∗03.02.1939 - †14.11.2012; 8. DAN) bestand bei Nakayama die Prüfung zum 4. und 5. DAN und wurde von ihm als erster europäischer Weltkampfrichter eingesetzt. Darüber hinaus berief Nakayama ihn in die Technische JKA-Kommission, um die Prinzipien und die Essenz des Shotokan Karate weiterzugeben. In Anerkennung seines außergewöhnlichen Hüfteinsatzes nannte er ihn scherzhaft "Mr. Hip".

Neben seiner technischen Kompetenz engagierte sich Franz Bork auch intensiv in der Verbandsarbeit. So war er maßgeblich an der Gründung des Europäischen Karateverbands beteiligt.

Fanz Bork integrierte das Wirkverständnis biomechanischer Prinzipien - den "Weg des gesicherten Wissens" - mit einer tief verinnerlichten geistig-mentalen Haltung. Er lebte die Werte des Karate nicht nur technisch, sondern auch spirituell vor.

Im Dezember 2002 öffnete sich in der Sportgemeinschaft Anhausen ein neues Kapitel: Unter der Trainerleitung von Franz Bork fand das erste Training der Shotokan-Schmiede statt.

Karsten Jenner (Stand 07/2025)*

A. Biomechanik (interdisziplinäre Wissenschaft, rund um den Bewegungsapparat)

Die Shotokan Karate Gruppe und die Erkenntnisse aus der Biomechanik von Franz Bork

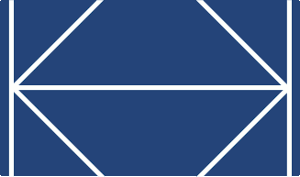

Das obenstehende Diagramm (Zeitschiene der Kräftewirkung) veranschaulicht den zeitlichen Ablauf einer Ippon-Technik im Shotokan Karate. Es dient als Sinnbild für den idealtypischen Aufbau, Höhepunkt und Abschluss einer Technik. Dabei ist entscheidend, wann, wie, wo und warum die nachfolgenden fünf biomechanischen Elementarpunkte zur Anwendung kommen. Einiger dieser Punkte stellen grundlegende Prinzipien des Karate dar.

Ziel einer Shotokan-Technik ist es aus biomechanischer Sicht, maximale Bewegungsenergie zu erzeugen und diese kontrolliert auf ein Ziel zu übertragen.

Die fünf biomechanischen Elementarpunkte:

- Ganzkörperbewegung

Die Technik sollte den gesamten Körper einbeziehen, um möglichst viele Masseanteile in die Bewegung einzubringen. Ähnlich wie bei einem Hammerwurf stößt nicht nur der Arm, sondern der ganze Körper. Der vollständige Bewegungsweg ist dabei entscheidend - beispielsweise bei der Hüftrotation. Anmerkung: Die Kraft kommt aus der Hüfte - und nicht aus dem Bein, das die Hüfte dreht. - Höchstgeschwindigkeit

Die Geschwindigkeit wird bis zum sogenannten Umkehrpunkt optimal koordiniert, damit alle Kräfte im Endpunkt der Technik synchron zusammenwirken. Durch das Training hoher Geschwindigkeit verkürzen wir die Reaktionszeit aller beteiligten Muskelgruppen. Um maximale Geschwindigkeit zu erreichen, ist Lockerheit essenziell - denn nur so lassen sich ausschließlich die Muskelgruppe gezielt anspannen, die in Bewegungsrichtung arbeiten. Die übrigen müssen bewusst entspannt bleiben, um keine gegenläufigen Kräfte aufzubauen, die die Bewegung bremsen würden. - Punktfokussierung (Konzentration auf den Punkt)

Die umfasst mehrere Ebenen der Zielgenauigkeit:

* Minimale Trefferfläche

*Vitalpunkte

*Richtiger Zeitpunkt (zeitliche Distanz zum Gegner)

* Exakter Zielort (räumlich)

Diese Formen der Fokussierung lassen sich nur durch routiniertes Training vereinen - und bilden dann eine funktionale Einheit. - Ganzkörperspannung (Kime)

Kime bezeichnet den kurzen Moment maximaler Körperspannung am Ende einer Technik. Die Differenz zwischen Entspannung und Anspannung sollte im Training möglichst groß, der Zeitraum dazwischen möglichst kurz gehalten werden. Anmerkung: Kime ist im Ernstfall entscheidend: Wir wollen nicht das Auto sein, das gegen eine Betonwand fährt - sondern selbst zur Betonwand werden. Kime dienst auch zum Eigenschutz. - Entspannung und Gelassenheit

Auch in der Entspannung liegt eine zentrale Fähigkeit. Nur wer bewusst entspannt, kann effektiv anspannen. Eine ruhige, konzentrierte mentale Haltung ist Voraussetzung für effiziente Bewegungen.

Franz Bork vermittelte die Wirkweise traditioneller Karatetechniken anhand biomechanischer Prinzipien - deren physikalische Grundlagen zeitlos sind, deren Anwendung jedoch stetig verfeinert wird.

B. Geistig-mentale Anforderung: Wachsam → Gelassen → Entschlossenheit

Franz Bork verlörperte diese geistig-mentalen Prinzipien auf beeindruckende Weise - nicht nur im Training, sondern in seiner gesamten Haltung zum Karate.

Karate ist mehr als Technik. Es erfordert die volle innere Beteiligung - nur wer mit ganzem Wesen partizipiert, kann die Tiefe dieser Kampfkunst erfahren.

Im traditionellen Karate geht es nicht darum, Kraft mit Kraft zu begegnen. Vielmehr stellt sich die Frage: Wie kann der Schwächere den Stärkeren überwinden? - wie David gegen Goliath. Die Vorstellung, einem Angriff mit einem Katana (Schwert) gegenüberzustehen, dient dabei als bildhafte Metapher für absolute Wachsamkeit, Gelassen- und Entschlossenheit. Und doch bleibt eine Grundhaltung stets präsent: Karate beginnt und endet mit Respekt. Diese respektvolle Geisteshaltung verbindet alle Aspekte des Karate - vom ersten Gruß bis zum letzten Schlag.

Eigene Erkenntnisse

Karate ist mehr als Techniktraining. Es ist ein Weg, der einem spiegelt, mit welchen Themen man sich intensiv auseinandergesetzt hat - und welche man oberflächlich behandelt hat. Diese Selbstreflexion ist Teil des Weges. Ein Karateka sollte stets danach streben, ein ganzheitliches Bild des Karate zu entwickeln. Viele seiner Inhalte sind komplementär - sie ergänzen sich, manchmal scheinbar widersprüchlich, und erschließen sich nur durch gelebte Partizipation. Echtes Verständnis lässt sich nur durch Austausch, Diskussion und das vollständige Besprechen von Inhalten gewinnen.

Im Karate beginnt alles mit Präzision: Trainiert wird

Beharrliches Üben führt zur Überwindung von Angst. Wir alle trainieren neigungsorientiert - das heißt, mit einem Fokus auf dem, was wir bereits wissen oder gerne tun. Doch echter Fortschritt beginnt dort, wo wir unsere Komfortzone verlassen und uns unserer Angst stellen. Die wahre Kunst liegt darin, in den Verstand des anderen einzudringen, seine Perspektive zu verstehen. Richtigkeit beginnt erst dann, wenn beide Seiten sich verstanden fühlen - und sich in der gemeinsamen Erkenntnis wiederfinden.

Ich verurteile niemanden, mit dem ich nicht mindestens fünfzig Stunden tiefgehende Gespräche geführt habe. Aber ich verurteile jene, die sich bewusst der Kommunikation verweigern. Echte Einigung, davon bin ich überzeut, kann nur auf der Grundlage der Wissenschaft entstehen - durch rationales Verstehen, überprüfbare Erkenntnisse und ehrlichen Dialog.

Fazit

Die biomechanische Ausarbeitung von Franz Bork - insbesondere seine Analyse des geraden Fauststoßes - ist für uns ein echtes Meisterwerk. Ich persönlich habe bislang nichts Vergleichbares gefunden. Vermutlich war er einer der ersten, die die Prinzipien der Biomechanik so umfassend auf das Karate übertrugen und dokumentierten.

Im traditionellen Karate steht die vollständige Wirksamkeit der Technik im Zentrum - die Fähigkeit, im Ernstfall einen Wirkungstreffer zu erzielen. Im Wettkampfkarate hingegen liegt der Fokus auf dem Erreichen von Punkten. Beides existiert nebeneinander, doch der Ursprung liegt klar in der Anwendung für den Ernstfall.

Ziel biomechanischer Optimierung ist es, Bewegungen schneller und das Kime wirkungsvoller zu machen - durch genaues Zusammenspiel von Armen, Beinen, Rumpf und Hüfte auch im Umkehrpunkt der Bewegung.

Tradition bedeutet nicht, das Alte zu konservieren. Es beudetet, das Gute Alte zu bewahren, das Schlechte zu erkennen - und sich offen mit dem Guten wie dem Schlechten im Neuen auseinanderzusetzen. Wer sich dem Wandel verschließt, kann auch die Tradition nicht verstehen.

Franz hatte die Fähigkeit, komplexe Themen auf das Wesentlich zu reduzieren und seinen Schülern verständlich zu vermitteln.

Am Ende zählt vor allem eines: Beharrliches Üben - verbunden mit offener Analyse und konstruktiver Kritik. Denn der Weg des Karate - das Dō - hat kein Ende. Karate bleibt immer unvollständig (= Shu - Ha - Ri).

Diese Ausführung bedarf weiterer Erklärungen, siehe:

*Dr. Helmut Priewer, Grundprinzipien des Karate (in Vorbereitung)

Read more on the topic on the Web

- Nachruf für Franz Bork (von Rainer Katteluhn) auf der Website des Karate Dachverbandes Nordrhein-Westfalen (German)

- Die Entstehung der Shotokan-Schmiede mit Franz Bork (von Karsten Jenner) auf der Website des Karate Dachverbandes Nordrhein-Westfalen (German)

- Die Shotokan-Schmiede auf Facebook

- Die Website der Karate-Sportgemeinschaft Anhausen